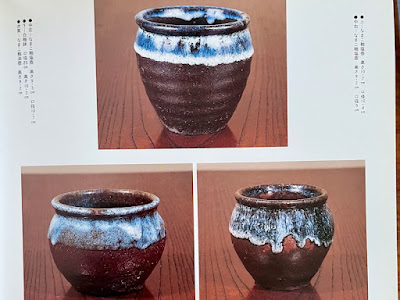

東北の古いやきもの3点 Three old potteries from Tohoku district

山形の古い片口を以前紹介したが、その後も東北のやきものに注目していくつかあつめてみた。一般に以下に示すような古い(といってもせいぜい150年前くらいの)生活雑器はそこまで芸術的・学術的に注目をあつめておらず、それがどこの窯で、何年前くらいに焼かれたのかはほとんど特定されていない。骨董屋のいう産地も得てして当てにならない。そのようなわけでタイトルに記した産地はまちがっているかもしれない。

Since I obtained an old Yamagata lipped bowl several months ago, I have been interested in potteries that once existed in the Tohoku district, Japan. As the following pieces of earthenware were mass-produced daily necessaries, their artistic and academic value is not very high. Even antique dealers can't exactly say when and where they were made. The origins are therefore quite unsure.

もくじ1. 楢岡焼 甕 Naraoka Pot

水道が普及する以前はどの家にも大きな水甕が何個か備えられていたものだが、これはそうした甕(カメ)の中でももっとも小型のもので容量は3合(540 ml)ほどである。台所で塩を入れておくのにつかわれたということで塩甕とか塩壺ともよばれる。胴および高台には赤黒いかんじのする濃い褐色の釉が、いっぽう縁に近い上部と内面とには青白い釉薬がそれぞれ施されている。後者は東北のやきものによくみられるもので一般に「なまこ釉」とよばれる。この甕のなまこ釉は厚くかかった部分は白く発色し、とくに厚いところはホットケーキを焼いたときみたいな穴がぷつぷつあいている。ところどころ釉の抜けた「虫食い」もみられる。胎土は砂混じりで粗く、胴には一箇所小石(?)がはいってふくれているところがある。高台内に釉がはげたところがあり、赤く焼けたところと灰青色のところとが混在する。碁笥底高台で内側はきれいに削られている。小型の甕だがそれなりに重みがある。ちょうど手首がすっぽり入るので使い勝手がよさそうだ。

購入先の店頭には他にも古い楢岡焼の食器・生活道具がたくさん並んでいて、とあるコレクターの放出品だという。楢岡焼は幕末期に秋田県の旧南外村(現大仙市)ではじまり、明治時代がもっとも盛んだった。創始者の子孫が現在も窯の火を守っている(楢岡陶苑のホームページ)。江戸中期末に旧角館市ではじまった白岩焼と見た目が似ていてしばしば混同される。白岩焼は1890年代に途絶したので、大雑把には「江戸の古いものは白岩、明治後期以降の新しいものは楢岡」といえるが、秋田の窯業がもっとも盛んだった明治中期頃は2つの窯の製品が混雑していて当時の陶器商もとくに区別せずに売りさばいたのではないかと想像する。印銘のある白岩焼もあるが稀だ。というわけでこの甕も白岩かもしれない。少なくともわたしには判断がつかない。

正確な産地はともかくとして、この褐色と青白色の釉の取り合わせは秋田のやきものを代表するもので、北国の農村の土と雪を体現しているかのようである。

This is often called "a salt pot" because of the use in a kitchen. The base color is reddish dark brown. The inner part and the top outer part are decorated with a thick bluish-white namako (a sea cucumber's color) glaze, which is widely seen in potteries in the Tohoku district. The clay includes sands, and is slightly reddish or bluish gray at the bottom part where the brown glaze is uncoated. The shop owner said it was one of someone's collection of Naraoka ware, which began in 1860s and is still actively produced in former Nangai Village, Akita, Japan. Naraoka ware is often confused with Shiraiwa ware, which began in the late 18th century in former Kakunodate Town, Akita, and terminated in 1890s. I guess both potteries were sold in Akita and neighboring area without making a particular distinction in 1870-1890s when the ceramic industry in Akita was most active. I can just say that this pot was made in Akita in the mid or late 19th century. The brown and bluish-white colors are typical of Akita potteries, which might represent earth and snow in a north country.

2. 産地不明 片口 Unknown Lipped Bowl

中型の片口鉢で食器もしくは台所道具として多用途につかわれたものだろう。外側の褐色釉は最初の甕とよく似て照りがある。いっぽう内側の釉は緑色あるいはオリーブ色を帯びた灰色で、古い東北のやきものの色としてはあまり一般的でないかもしれない。一般に蕎麦釉と称される釉薬に似るが、狙ってこの色を出したのではなく、焼き加減の不具合でなまこ釉の発色がうまくいかなかっただけかもしれない。高台内は素焼きのまま。胎土は砂がちでざらざらしていて、赤味をおびている点でも前の甕と似ている。

この片口を出していた骨董市のおやじいわく山形県の庄内地方で仕入れたという。地元鶴岡には大宝寺(だいほうじ)焼があるが、見た目がやや異なるし、大宝寺のやきもの生産は明治20年頃までにはほぼ終わっていたので、最上川沿いの新庄東山(ひがしやま)焼とか他の山形の窯の可能性がある。前の甕と似た点があるので秋田産かもしれないが、楢岡や白岩でこの手の釉薬はあまりみかけない。産地は定かでないが、いかにも民窯の器というべき、味わい深いやきものである。

A medium-sized lipped bowl mainly used as a tableware or kitchenware. The brown glaze is similar to that of the above salt pot. The rim and the inner part are coated with a thick olive-green glaze that might not be common in old Tohoku potteries. The color was possibly caused by wrong temperature or atmosphere in the kiln. The clay at the unglazed bottom part is reddish, which is also similar to the above salt pot. I found this lipped bowl at an antique market. The seller said he found it in the Shonai district, Yamagata. Therefore, it might be made at some Yamagata potteries such as Daihoji, Shinjo-Higashiyama, and possibly at Naraoka or Shiraiwa, Akita. Although the origin is unknown, the bowl is tasteful and reminds us daily life in the late 19th century.

3. 平清水焼 片口 Hirashimizu Lipped Bowl

これは山形市内でいまもつづく平清水焼の小さな片口で、通常の製品としてはおそらく最小サイズのもの。外側は鼠色の釉薬がうすくかけられていて、部分的に胎土がすけてオレンジっぽい色を呈している。いわゆる御本手の雰囲気を感じる。内側は白土(エンゴーベという)で化粧がけされている。胎土は比較的きめこまかく、高台のつくりはきゃしゃな感じでいかにも平清水といった感じだ。平清水の土には鉄分がまじっていて、ごまのような黒い点々があらわれる場合があるという(たとえばヘイル「東北のやきもの」)。片口の内側に黒いシミが数カ所あってそこだけ白土がはげているが、これはそうした陶土中の不純物に起因するものかもしれない。よくみかける全体が真っ白な片口は20世紀はじめくらいのものが多いようだが、この片口は外側が灰色でやや古手に属するとされている。

平清水の地でやきものづくりが本格化したのは文化・文政期(1810〜20年頃)。陶器のみならず磁器も多く生産した産地で、幕末期には有田にも負けないくらいの優品をつくった。しかし地元の陶石には不純物が多く、また明治以降「下りもの(くだりもの)」と呼ばれた瀬戸、美濃などの安い磁器製品の流入もあり、この片口のように白化粧を施し磁器に似せた低価格品を地元向けに量産するようになった。明治中頃の最盛期には登り窯をもつ窯元が20数軒あったというから、東北の一大窯業地だった。現在も七右エ門窯と青龍窯が平清水の伝統を守っているようだ。

This type of white bowl is one of the best-known products in the Hirashimizu pottery, which began in 1810-1820s in Yamagata City and continues to the present. The outer and inner parts of this small lipped bowl are respectively coated with a gray glaze and a white "engobe" (a clay slip). Hirashimizu produced not only glazed earthenware but also porcelain that was as superb as Arita ware in the mid 19th century. However, the main product came to be low-cost white earthenware coated with engobe, because the porcelain stone in Hirashimizu included iron impurity and lower-price porcelain from Seto and Mino prevailed in the Tohoku district. There are several black spots on the inner part of this lipped bowl, which might be caused by some impurities in the clay.

4. 補足

参考にした文献は以下のとおり:

- 芹沢長介(著者代表)「日本やきもの集成 1 北海道 東北 関東」平凡社、1981年

- デヴィッド・ヘイル「東北のやきもの」雄山閣、1974年

- 小野正人「北国 秋田 山形 の陶磁」雄山閣 陶磁選書1、1973年

- 渡辺為吉「白岩瀬戸山」1933年

- 大仙市文化財調査報告書 15「楢岡焼: 楢岡焼大杉古窯からの出発」大仙市教育委員会(監修)、アイテックス、2012年

- 秋田県立博物館研究報告 34号(2009年)の以下の報文:

- 庄内昭男・藤原尚彦「白岩焼の調査資料集成I:紀年銘および製作者銘がある資料」

- 庄内昭男「白岩焼の調査資料集成II:押印のある破片資料」

- 西谷忠師、ほか「白岩焼窯跡の調査」

- 「山形県ふるさと工芸品」(山形県産業労働部県産品流通戦略課)の中の平清水焼と新庄東山焼のページ。

-

片口の口のつくり方にはいくつか流儀があり、ここで示した平清水と産地不明の片口はともに縁の一部が切りとられるタイプだ。まずドンブリをろくろでひいて縁の一部をU字状に切除し、別に雨樋みたいな部品をつくって接着したものだろう。ほかにもドンブリの縁は一直線に残しておいて、一部にまるく穴をあけて、そこに雨樋状、または筒状の部品をくっつける流儀もある。東北の片口は前者のタイプが多い気がするが、たとえば白岩の古い片口なんかにも後者の例が散見される。

平凡社「日本やきもの集成1」(1981年)より、縁が一直線になっているタイプの片口の例。鍛冶町焼(または鍛冶丁焼 かじちょうやき)はいまの岩手県花巻市で江戸後期に創業した窯で戦前までやきものを焼いた。この本のおなじページには白岩っぽいもの、大宝寺っぽいもの、成島っぽいものなど、いろんなタイプの釉薬をつかった作品が載っていて、産地としておもしろい。 -

日本民藝館所蔵の平清水焼の片口。1930年代のもの。こうしたぼってりした白い器がつくられたのはすくなくとも戦前までのようだ。

「東北へのまなざし 1930-1945」(展覧会図録、日本経済新聞社、2022年)より。 -

東北のやきものでよくみかけるなまこ釉のやきものであるが、まず鉄分を含んだ褐色の釉薬(赤土部、化粧土、赤釉、飴釉、泥釉、柿釉など呼び方はいろいろ)を「下釉」として薄くかけ、その上に灰釉(とくに稲の籾糠の灰を主成分とするものを糠釉とか糠白釉という)をかけるのが一般的のようだ。これら2色の対比に無限のバリエーションがあり、各地方の窯の特徴があらわれる。今回紹介した小甕は褐色釉となまこ釉との境界が直線的だが、なまこ釉の筋が何本もしたたるようにかかっていたり、まるで釉をぶちまけたかのような荒々しい作例もある。たとえば仙台市の堤焼の甕なんかはそういう躍動感のあるタイプだ。いっぽうで山形県の大宝寺焼や新庄東山焼では器全体を淡青色のなまこ釉で覆うことが多く、全然違った味わいがある。

平凡社「日本やきもの集成1」(1981年)より、館ノ下焼のなまこ釉の甕2種。いまの福島県相馬市の窯で、江戸中期から戦前くらいまでおもに庶民向けのやきものを焼いた。江戸中期、東北の中でもっとも高いやきものの技術をもった地域のひとつが相馬藩で、藩の御用窯から民窯までやきものの産地がいくつかあった。秋田の白岩焼、山形の成島焼など相馬の技術が伝わって開窯した産地は数多い。東北民窯の原型のひとつといえる。 -

楢岡焼の変遷は2000年代後半におこなわれた窯跡の発掘調査によってかなりの部分が明らかになった。小松清治が旧南外村大杉地区に窯を築いた1863年(1867年説もあり)からの10年間くらいは、よく精製された土をつかったオリーブ色で薄手の半磁器がおもな製品だった。これは当時東北でもっとも高い技術を誇った相馬焼の影響を受けており、大杉でのやきものづくりに相馬の職人が関与したことを強く示唆する。その後、白岩焼に似たなまこ釉の生活用品をおもにつくるようになり、最盛期の明治中期には権三郎窯、石蔵窯など複数の窯が並立した。しかし「下りもの」の流入ややきもの需要自体の落ち込みで秋田の製陶業は下火になる。白岩では陸羽大地震(1896年)が追い打ちをかけて20世紀を待たずにすべての窯の火が消えた。楢岡でもやきものづくりを続けるのは開業時からあった角右衛門窯のみとなり、明治41年(1908年)2代目宇一は窯を現在の高野(たかの)地区に移して生き残りをはかった。戦中・戦後は土管を製造するなど苦難の時代があった。その後加藤唐九郎の指導もあって「民藝」の器づくりが復活し、いまに至る。多くの民窯が消え去った東北地方にあって、現在まで登り窯の火を焚き続けている稀有な窯元である。

-

大仙市文化財調査報告書「楢岡焼」(2012年)には大杉窯の発掘品や伝世品の写真が多数掲載されている。高さと口径がともに 10 cm から 14 cm くらいの小甕の発掘品をみると、まず高台についてはお茶碗のように出っぱったタイプと碁笥底タイプの両方がある。形状をみると、横から見たシルエットが丸っこいものと、口が広い寸胴タイプのものに大別できる。これが楢岡焼の小甕の特徴だとすると、今回紹介したものはナツメ形でやや背高であり、ちょっと雰囲気が違う気がする。いっぽう釉薬についてはいろんなタイプがあるようで、今回の甕のような白釉もみられる。ただし楢岡のなまこ釉は青色が鮮やかな傾向にあるようだ。

大仙市文化財調査報告書「楢岡焼」(2012年)より、大杉窯跡で発掘された小型の甕。このページ以外に掲載されている数点も含めて、今回の甕のように碁笥底高台でスリムなナツメ形のものは意外にも見当たらない(163番はやや近いかもしれない)。褐色釉やなまこ釉のバリエーションが豊かなのがわかる。釉薬の成分にいくつかのタイプがあっただろうし、焼成条件によって発色が変わったりもするのだろう。 「古美術 緑青 26号」(マリア書房、1998年)に掲載の白岩焼の小甕3点。同書に掲載の菊地信義のコラムによれば、写真の上の甕は岩手県一関の骨董屋で江戸の白岩焼として入手したものだという(本当にそう断定できるのかどうかはわたしにはわからない)。 -

渡辺「白岩瀬戸山」(1933年)によると、明治6年(1873年)までは白岩のカメやスズ(徳利のこと)の内側は赤釉だったが、翌年からは白釉にあらため、同時に値段をあげたという(この様式変更が当時複数あったすべての白岩の窯元でなされたのかどうかは不明)。また明治はじめ頃までの古い白岩焼のなまこ釉は発色がおだやかでほとんど白釉に近いが、あたらしいものになると鮮麗な浅黄色(水色)を呈するものが多くなり、白釉は姿を消すという。渡辺はこれを「新なまこ釉」と呼んでいる。当時の瀬戸物問屋の希望にこたえたものらしい。

今回の小甕が白岩だとすると、その釉調からして旧タイプのなまこ釉(渡辺のいう白釉)に属すると考えられ、比較的古い手なのかもしれない。

-

産地不明の片口はこの甕といろいろ類似点があるので、これもまた白岩焼かもしれない。庄内「白岩焼の調査資料集成II」(2009年)に白岩産であることを示す銘が押された線香立ての破片が紹介されていて、内側は暗赤褐色の化粧が施され、外側には「オリーブ灰色」の釉薬がかかっている。写真が白黒なので正確な色合い、質感がわからないが、もしかしたら類似する釉薬かもしれない。

庄内「白岩焼の調査資料集成II」(2009年)より。「為」の銘があるのでこれは白岩焼開窯時から存在した儀三郎窯(イ窯)の製品である。 -

白岩焼と楢岡焼の区別はわたしのようなやきもの収集初心者には大きな関心事だが、どうもはっきりしない。おなじ時代の同じ産地でも窯元が複数あってそれぞれに個性があったろうし、ましてや長い歴史の中で土や釉薬、デザインの変遷があっただろう。土の成分を科学的に鑑定すればより客観的に区別が可能とおもわれるが、そのような研究は発展途上である。

自分自身の覚書の意味もこめて、さいごに江戸後期から明治期の秋田のやきものの歴史を概観してみる。秋田藩領にはすでにいまの五城目町に五城目瀬戸座が存在していた。古文書によると天正15年(1587年)に尾張国犬山の陶工が移り住んで窯を築いたという(年号は「五城目町史」による)。当時のものと比定される窯跡も発見されているが、残存する作品は江戸中期以降のものである。五城目焼は明治初年まで続いたらしいが詳しい記録はない。いっぽう18世紀末になると白岩焼がはじまる。相馬大堀の陶工、松本運七が秋田に流れついてやきものの技術をもたらし、その弟子たちが2つの登り窯(イ窯とロ窯)を角館の町の東 5 km ほどの白岩の地に築いた。その直後、白岩から分かれたのが寺内焼で、いまの秋田市内、旧秋田城跡近くの寺内地区に窯を設けた。これら2つの窯は秋田藩の庇護のもと経営され、その製品は地元のみならず近隣他藩にも供給された。生産の主体は生活雑器だったが、一部茶道具なども焼いたようだし、寺内焼や白岩の一部の窯ではのちに磁器もつくった。ちなみに山形の米沢藩で成島焼がはじまったのも白岩焼や寺内焼と同時期である。この頃天明の飢饉があって東北地方は大きな打撃を受けたが、なにか新しい産業をおこそうという機運が当時あったのかもしれないと想像する。

明治維新により秋田藩のサポートがなくなると寺内焼は廃業するが、逆に藩の管理がなくなったおかげで新しい窯もつぎつぎに生まれた。まず白岩では新しい4つの窯が生産を開始した(ハ〜ヘ窯)。また白岩から南西に直線距離で 25 km ほどの楢岡でもやきものづくりがはじまった。楢岡では初期の角右衛門窯の他、明治中期には権三郎窯、石蔵窯など複数の窯元があった。さらに白岩焼の関係者が白岩から南に 5 km ほどの栗沢地区でも新しく窯を築いている。こうして秋田の窯業はひとつのピークを迎えたが、低価格の「下りもの」の流入による経営の悪化や陸羽大地震(1896年)の影響などで19世紀末には白岩の窯はすべて廃絶する。楢岡焼と栗沢焼は震災後も経営をつづけて地元の需要に応えたが、往時の隆盛は戻らなかった。

以上の5つの窯の変遷をまとめたのが下の図になる。五城目焼は瀬戸・美濃焼のながれを汲んでいてやや作風が異なるが、他の4つの窯はある意味「白岩系」であって製品には似通った部分が多い。また秋田のやきものの産地はここに掲げた以外にもいくつかあるが、そうした小規模な産地はいまや地元の人でも知らないくらいだろう。一口に秋田の古窯といってもいろいろあるわけで、骨董市でみつけた古いやきものの産地を言い当てるなどという芸当はほとんど不可能に近いのである。

江戸後期から明治にかけての秋田のやきものづくりの変遷。とくに庄内・藤原「白岩焼の調査資料集成I」(2009年)の図を参考にした。黒い帯はおもな窯の稼働時期をおおまかに示す。この当時どぶろく(にごり酒)をつくる家庭が多く、その発酵・貯蔵のための容器の需要があったが、明治32年(1899年)に自家醸造が禁止されて打撃を受けたらしい。また20世紀になって軽くて使い勝手のよいガラス容器が普及したこともやきもの需要を低下させた。