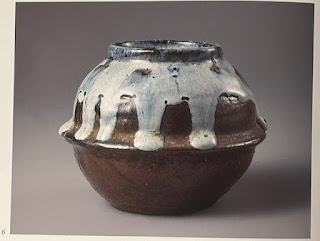

白岩焼のお歯黒壺 Shiraiwa Tooth Dye Pot

そろばん玉のように、胴の真ん中あたりが尖った形をしたこの器は、図録等に掲載されている類品との比較から、江戸後期〜明治前期に秋田県仙北市の白岩地区で焼かれたお歯黒壺(歯を黒く染めるための鉄漿[かね・てっしょう]をいれるための容器)と考えられる。白岩焼に特有の鉄釉(泥釉)の上に、白釉(灰釉)が器の外側上半分と内側全面とにかかっている。この白釉は表面にツヤがなく、マットな釉調を示す点で、よくある白岩焼とはかなり異なる。陶工がこういう風合いをあえて狙ったのか、あるいは釉薬の調合に失敗したか、窯の温度が上がらなくて釉が溶け切らなかったのか・・・。

羽のついた茶釜みたいなおもしろい形をした器だが、わたしの浅い知識によると、この形状の小壺は他のやきもの産地ではあまり見かけない。これが白岩オリジナルのデザインなのか、どこか他の産地の器を真似たものなのか、興味ぶかい。

Japanese married women in the Edo and early Meiji period (in the 19th century or before) colored their teeth black. This uniquely shaped pot would be made in Shiraiwa, Akita, as a container of tooth dye. The dark brown glaze on the lower part is characteristic of the Shiraiwa pottery, but the white one having a mat texture is unusual. The potter might select this unusual lusterless glaze, or might fail to prepare the glaze or to control the kiln temperature. I think this unique shape is uncommon in other Japanese potteries. It is interesting if this might be Shiraiwa's original design or not.

補足

-

雑誌「民藝」2016年5月号(761号、日本民藝協会)より転載した画像。このページで紹介した品よりひとまわり大きいが、形状はよく似ている。

「民藝」761号(日本民藝協会、2016年)に掲載されている「白岩焼・海鼠釉お歯黒壺」。高さは 10.0 cm。芹沢長介記念東北陶磁文化館蔵(当時)。別の図録「東北の近世陶磁」(東北陶磁文化館、1987年)にも同じ器の写真が掲載されている。 -

先日訪問した碧祥寺博物館(岩手県西和賀町)で展示されていた白岩焼の器。口部が破損しているが、胴部のつくりや大きさはよく似ている。

碧祥寺博物館所蔵の白岩焼の器。 -

渡辺為吉「白岩瀬戸山」(1933年)に、白岩地区にいくつかあった窯元のひとつ、勘左衛門窯の産額表が掲載されている。そのリストの中の「金坪」なる製品は「かねつぼ」と読めることからお歯黒壺(鉄漿壺)を意味するだろう。明治12年には319個、明治15年には256個生産されていることからして、明治前期の秋田ではお歯黒の習慣が根強く残っていたことがわかる。

-

勘左衛門窯の「金坪」には5合入りと1盃入り(約4合?)のものがあった。このページで紹介したお歯黒壺は縁までなみなみ入れても 320 ml ほどなので、容量的には齟齬がある。

-

この独特な形をした器が本当に鉄漿をいれる用途につかわれたのかどうか、100%自信をもって断言することはわたしにはできない。民藝の専門家がそう言っているのだからそうなんだとおもうが、実際に使用していた人の証言とか、なにか確実な証拠があるのだろうか?